出エジプト3:1-15「私の叫びを聞かれる神」

2025年9月21日(日) 礼拝メッセージ

聖書 出エジプト3:1-15

説教 「私の叫びを聞かれる神」

メッセージ 堀部 舜 牧師

1モーセは妻の父、ミデヤンの祭司エテロの羊の群れを飼っていたが、その群れを荒野の奥に導いて、神の山ホレブにきた。2ときに主の使は、しばの中の炎のうちに彼に現れた。彼が見ると、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。3モーセは言った、「行ってこの大きな見ものを見、なぜしばが燃えてしまわないかを知ろう」。4主は彼がきて見定ようとするのを見、神はしばの中から彼を呼んで、「モーセよ、モーセよ」と言われた。彼は「ここにいます」と言った。5神は言われた、「ここに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである」。6また言われた、「わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である」。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。

7主はまた言われた、「わたしは、エジプトにいるわたしの民の悩みを、つぶさに見、また追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。わたしは彼らの苦しみを知っている。8わたしは下って、彼らをエジプトびとの手から救い出し、これをかの地から導き上って、良い広い地、乳と蜜の流れる地、すなわちカナンびと、ヘテびと、アモリびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとのおる所に至らせようとしている。9いまイスラエルの人々の叫びがわたしに届いた。わたしはまたエジプトびとが彼らをしえたげる、そのしえたげを見た。10さあ、わたしは、あなたをパロにつかわして、わたしの民、イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう」。11モーセは神に言った、「わたしは、いったい何者でしょう。わたしがパロのところへ行って、イスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか」。12神は言われた、「わたしは必ずあなたと共にいる。これが、わたしのあなたをつかわしたしるしである。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたがたはこの山で神に仕えるであろう」。 13モーセは神に言った、「わたしがイスラエルの人々のところへ行って、彼らに『あなたがたの先祖の神が、わたしをあなたがたのところへつかわされました』と言うとき、彼らが『その名はなんというのですか』とわたしに聞くならば、なんと答えましょうか」。14神はモーセに言われた、「わたしは、有って有る者」。また言われた、「イスラエルの人々にこう言いなさい、『「わたしは有る」というかたが、わたしをあなたがたのところへつかわされました』と」。15神はまたモーセに言われた、「イスラエルの人々にこう言いなさい『あなたがたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、わたしをあなたがたのところへつかわされました』と。これは永遠にわたしの名、これは世々のわたしの呼び名である。

出エジプト3:1-15

(例話を割愛)

【聖書の背景】

これまで創世記を続けて読んできましたが、今日から出エジプト記に入ります。イスラエル民族がエジプトを出てイスラエルの地域に戻ってくる「出エジプト」の出来事は、国家としてのイスラエルの始まりであり、神の民のアイデンティティの土台となった出来事です。それは、新約聖書の主イエスの時代に至るまで、救いの原型・モデルとして、繰り返し思い起こされた決定的な出来事でした。

モーセの生涯

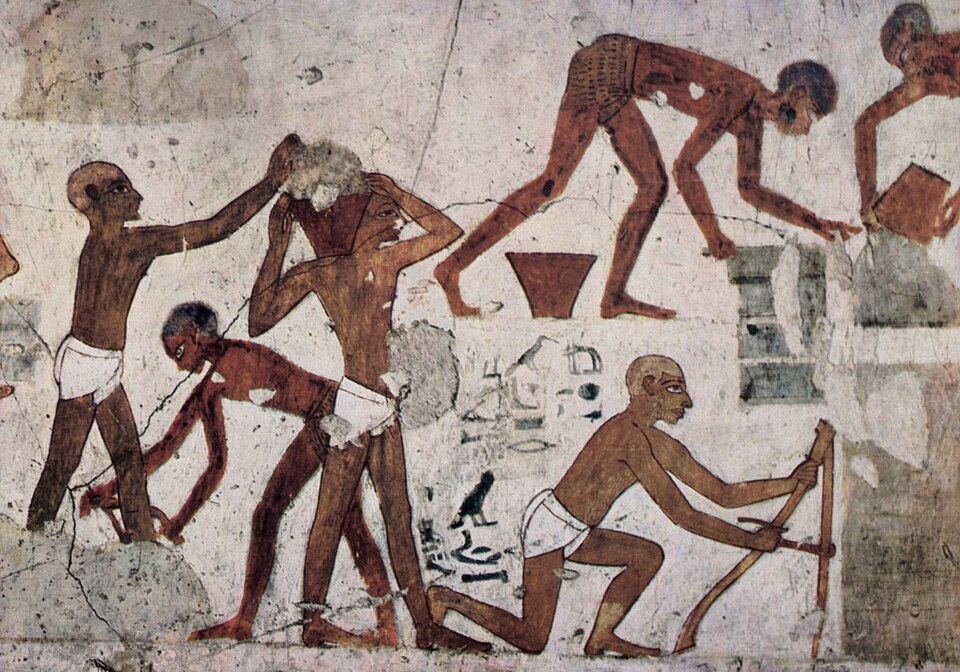

創世記の終わりから出エジプト記の間には、数百年の時間があります。この間に、イスラエル人はエジプトで奴隷として虐げられるようになりました。しかしイスラエル人は、神の祝福によって大いに数が増え、後の記事では成年男性だけで60万人を超え、女性と子どもを入れると200万人近くに増えました。▼彼らを恐れたエジプト王ファラオは、過酷な労働を課し、さらに「ヘブル人の男の赤ちゃんは全て殺せ」と命令します。そのような古代のホロコーストのような状況下で生まれたのがモーセでした。▽モーセの母親が、赤ちゃんモーセの乗ったかごをナイル川に浮かべると、ファラオの王女がそれを見つけて、乳母としてモーセの母を雇って王宮でモーセを育てさせました。▼モーセは、王宮で当時の最高の学問を学び、同時に母親からユダヤ人としてのアイデンティティを身につけました。(1章)

しかし、人びとの目には、モーセは王宮で育った「エジプト人」と映りました。モーセは大人になり、同胞が奴隷として苦しむ姿に心を痛めました。ある日、エジプト人がヘブル人に暴力をふるっているのを見て、彼はそのエジプト人を殺します。しかし、ヘブル人たちはモーセを仲間として受け入れません。モーセはエジプトにはいられなくなり、ミディアンの地に逃れ、そこで結婚して羊飼いとして働きます。羊飼いはヘブル人の先祖の職業であり、エジプト人に嫌われる仕事でしたので、そこにもモーセのヘブル人としてのアイデンティティが表れています。

それから数十年が経ち、モーセは80歳です[1]。今日の箇所で、主がモーセを召し出して、出エジプトの救いが実現へと動き始めます。

主がモーセにご自分を現されたこの箇所では、14節で「主」という神様の聖なる御名の由来が示され、「主がどのような方であるか」を非常に深く教えます。旧約聖書全体を理解する鍵となる、最も重要な聖句の一つです。

1.叫びを聞かれる神

出エジプト2:23-25「23…イスラエルの人々は、その苦役の務のゆえにうめき、また叫んだが、その苦役のゆえの叫びは神に届いた。24神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え、25神はイスラエルの人々を顧み、神は彼らをしろしめされた。」

神がご自分の民イスラエルを顧みられたことが、畳みかけるように述べられています。▽私たちの救いの神は、「民の叫びを聞き、顧みられる方」です。

叫び・嘆き

「叫びは…神に届いた。…神は彼らのうめきを聞き…」。人々の苦しみに寄り添い、耳を傾けて下さる神様の姿です。▼エジプトにいたヘブル人は、異教の偶像礼拝の文化の中に置かれていました。彼らは先祖の神 主を礼拝していたでしょう。しかし、ヤコブやユダの時代に偶像礼拝が入り込んでいたように、エジプトに住むヘブル人は多くの異教の影響を受けていたと思います。しかし主は、そのような民の嘆きに耳を傾けて下さいました。

イスラエルの民は「主に祈った」とは言われていません。重い労働による「叫び」が神の耳に届いたのであり、祈りの声ではなく「うめき」に耳を傾けられたのでした。▼主は、私たちの祈りにならない嘆きを聞き、言葉にならないため息を聞き取って下さり、神の御心を知る聖霊が、言いようもないうめきによって私たちのために祈って下さいます。 ▼いわば、彼らの祈りではなく、「アブラハム、イサク、ヤコブ」の祈りを聞かれて、彼らとの契約のために、その子孫であるイスラエル民族を顧みて下さいました。

【適用】 第一に、私たちの祈りにならない叫び、言葉にならないうめきも、神は聞き取り、親が赤ん坊の泣き声を聞いて食べ物を与え、おむつを替え、寝かしつけてくれるように、助けの手を差し伸べて下さいます。▽これは同時に、赤ん坊の時代だけです。少年になれば、泣いたからといって、親がすべてをしてくれるわけではありません。言葉で伝えれば、親は喜んで必要な助けをしてくれます。大人になれば、なおさらのこと、大人らしい成熟した信頼関係を結んで、より深く・より大きく・より豊かな実を結んでいくのです。▼神との関係も同じです。信仰の初めは、祈りにならないような祈りでも、神は答えて下さるでしょう。しかし神は、私たちが神との関係で成長・成熟することを願われます。私たちがしっかりと神に願い求め、神との信頼関係の中を生きることを願われます。それは、神のために社会のために、豊かな実を結ぶ奉仕者として整えられるために、生涯続きます。

第二に、「アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え…」ということは、私たちが後の世代のために祈る祈り、そして、私たち自身が神の前にどのように生きるかが、後の世代のために大きな祝福となることが分かります。神の前を生きた父祖たちの生涯は、今も生きて神の前にあり、神に語りかけ、神の心を動かすのです。私たちの祈りや生き方は、神にあって、後の世代の祝福となるのです。

25節の最後に「神は彼らをしろしめされた」とあります。直訳すると、「神は彼らを知られた」です。ただ「見聞きした」というだけでなく、神ご自身が彼らと共にされ、彼らの苦しみを共に味わわれたというニュアンスがあります。主は私たちと共に歩み、共に苦しみ、私たちの祈りに・うめきに耳を傾けて下さいます。

2.モーセの召命

次に、モーセの視点から、神の召しについて見たみたいと思います。

ヘブル11:24-26「24信仰によって、モーセは、成人したとき、パロの娘の子と言われることを拒み、25罪のはかない歓楽にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、26キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる富と考えた。それは、彼が報いを望み見ていたからである。」

モーセは若い頃、エジプトの王宮で富も地位も持っていました。しかし彼は、エジプトで忌み嫌われた羊飼いになり、自分の群れも持たず、身寄りのない外国で貧しい生活に甘んじました。王宮ではかない楽しみを味わうよりも、神の民のために苦しむことを選びました。▽聖書によれば、それはキリストのゆえの辱めを受けるという信仰の選択でした。▼皆さんは、神のために有利な立場を捨て、自分の利得を顧みずに、敢えて苦しい道を選び取る経験はあるでしょうか。そこには絶えず嘲りや批判があります。その中で、共におられる恵みの神に出会う時に、私たちの信仰は成熟します。モーセは「その人となり柔和なこと、地上のすべての人にまさっていた」と言われました[2]。主は試練を通して人を練り、あらゆる良いわざにふさわしい柔和な成熟した品性へと整えられます。そのような練られた人を通して、神は御業をなされます。

神との出会い

【神の山】 ある日、モーセは羊の群れを導いて荒野の奥深くへ行き、「神の山ホレブ」に至ります。神がモーセにご自分を現される場所です。

2節で「主の使」がモーセに現われます。この方は4節以下では「主」とも「神」とも呼ばれます。神ご自身に等しい方が、モーセの目に見える形で現れたようです。[3]

【燃える炎】 主の使いとして現れた方は、荒れ野にある乾いた茂みの中の燃える炎の輝きの中に現われました。乾燥した茂みに火が付けばたちまち燃え上がり、燃え尽きますが、ずっと燃え続けている神秘的な光景に、モーセは引き寄せられるように炎の方に近づきます。

神の「近しさ」と「遠さ」

【神の親しさ】 主はモーセに語りかけます。中東の文化の中で、「モーセ、モーセ」と名前を二度呼ぶことは、親しみを込めた呼びかけだそうです。▼神の御声を聞き、神を目で見るということは、神が許された時にだけ起こります。神がモーセに語りかけたのは、モーセをご自分のために取り分け、特別な使命を与えるためでした。

【神の聖】 しかし5節で神は、モーセがそのままで御前に進むことを禁じられます。「ここに近づいてはいけない。足からくつを脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである」。▼何の気なしに近づいてきたモーセに対して、神ご自身が臨在を現わされる場所であることを示し、土足で踏み込むことの許されない聖なる地であることを教えられました。▼「聖」とはもともと「区別された」という意味です。罪ある人間がそのままでは近づくことのできない、神の神聖さがあります。

【神の近さと遠さ】 ここに、聖書全体に一貫して流れる神との関係の性質があります。神は私たちと共にいて下さる方であると同時に、私たちとは全く異なる方です。ある友人が、これを「神様の『近さ』と『遠さ』」と表現しました。限りない愛をもって愛して下さった親しい方であると同時に、限りない畏怖をもって敬うべき方です。そのバランスがどちらかに崩れれば、神との関係がバランスを崩します。

主の言葉を聞いて、モーセは「モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠し」ました。神が私たちの罪を洗いきよめてくださるまでは、ふさわしい態度です。しかし、やがてモーセは神の前で顔を上げて、顔と顔を合わせて神と語り合うようになります。

交わりの神

【父祖の神】 主は、ご自分が何者であるかをモーセに示します。

6 …「わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である」。

モーセは、父祖の神のことを母に教えられて育ち、その信仰に生きてきたでしょう。ファラオの王宮で育ち、神の導きを経験してはいましたが、神との人格的な交わりは経験していなかっただろうと思います。[4] ▼主は彼に現われ、アブラハム、イサク、ヤコブと共に歩んだように、モーセとも共にいて、彼の生涯を導き、彼の神となることを約束されました。▼先祖の神は、モーセに対して人格的に現れて、モーセ自身の神になりました。

【適用】 「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」とは、頭の中で考えた理論上の神ではなく、私たちの生活の中に生きて働かれる神です。誰かの話として聞いていた神は、「私の神」となってくださるのです。モーセのように肉眼で見ることはなくても、もし私たちが忍耐強く求め続けるなら、主は必ずご自分を現してくださいます。

マタイ7:7-8「7求めよ、そうすれば、与えられるであろう。捜せ、そうすれば、見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるであろう。8すべて求める者は得、捜す者は見いだし、門をたたく者はあけてもらえるからである。」

3.共にいる神――「わたしはある」

ここまで、モーセの視点から、神の前に立つ交わりがどのようなものであるか、話してきました。▼続いて第3に、神がモーセとの対話の中で約束されたことを見ていきます。7節以下は、出エジプトの根拠となるモーセの召命の言葉であるとともに、14節が神様のお名前である「主」というヘブライ語の起源を表しており、旧約聖書で極めて重要な箇所です。▼「わたしはある」という由来をもつ神様のお名前は、神様のどのようなご性質を表しており、私たちにとってどんな意味を持つのでしょうか。

【共感する神】

7-10節で、神様は最初に述べたように、「人々の叫びを聞く方」「苦しみを知っておられる方」であると宣言されます。

出エジプト3:7 主はまた言われた、「わたしは、エジプトにいるわたしの民の悩みを、つぶさに見、また追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。わたしは彼らの苦しみを知っている。

出エジプト3:9 いまイスラエルの人々の叫びがわたしに届いた。わたしはまたエジプトびとが彼らをしえたげる、そのしえたげを見た。

主は私たちの苦しみに共感し、私たちと同じ目線で共に歩んでくださいます。

【行動する神】

神様は、ただ共感して共に苦しまれるだけでなく、行動される神です。

出エジプト3:8 わたしは下って、彼らをエジプトびとの手から救い出し、これをかの地から導き上って、良い広い地、乳と蜜の流れる地、すなわちカナンびと、ヘテびと、アモリびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとのおる所に至らせようとしている。

3:10 さあ、わたしは、あなたをパロにつかわして、わたしの民、イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう」。

神は、ご自分の民の苦しみを見過ごしにせず、行動を起こし、モーセを遣わして、モーセを通して民を苦役から救い出されました。神は行動する神であり、救いの神です。

救いの保証:「わたしがあなたとともにいる」

主の命令を受けて、11節でモーセは謙遜に「わたしは、いったい何者でしょう」と答えます[5]。これに対して主は、「わたしは必ずあなたと共にいる」と言われました。▼当時の最強の国であったエジプトの最高権力者に立ち向かい、虐げ搾取されている200万人ものイスラエル人を解放し、彼らをイスラエルの土地まで無事に移住させるという巨大な使命を、モーセは謙遜に受け止めながら、自らの無力さを告白します。そのモーセに対して、神様からの保証は、「わたしは必ずあなたと共にいる」でした。[6]

◆【あなたの名は】

主が共にいて下さる約束を頂いたモーセは、さらに尋ねます。ファラオに逆らって命がけの旅に出るイスラエルの民に向かって、どのように説明すればよいのでしょうか。▼「その名はなんというのですか」という問いは、単なる「あなたはどなたですか」というだけの質問ではありません。神の名は、神の性質や名声を表します。神の名を尋ねることは、本当にエジプトのファラオに打ち勝ち、エジプトの神々を打ち負かして、民を導き上る力のある神なのかどうかを尋ねているのだと言います。「どのような神なのか。どんな力を持つ神なのか」を尋ねているのです。[7]

◆【わたしはある】

これに対して、主は、14節で言われました。

14 神はモーセに言われた、「わたしは、有って有る者」。

この箇所はいろいろな解釈がされ、おそらく複数のニュアンスがあると思いますが、その主要な意味と思うものをお話しします[8]。▼この箇所のヘブライ語で繰り返し出て来る「有る」「~である」という言葉が、全く同じ形で12節の「わたしは必ずあなたと共にいる」という決定的な約束に使われています。▼モーセに対して「わたしは必ずあなたと共にいる」と約束されたように、イスラエルの民に対しても「わたしは今も絶えず『ある』者である」と言って、ご自分の権威と救い出す力を保証されたのです。

◆【永遠の御名】

これが15節に出て来る、神の聖なる御名「主」の由来です。

15 …「イスラエルの人々にこう言いなさい『あなたがたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、わたしをあなたがたのところへつかわされました』と。これは永遠にわたしの名、これは世々のわたしの呼び名である。

ですから、私たちは「主」という聖なるお名前を呼ぶ時に、絶えずこの箇所の約束を思い起こすことができます。「永遠にわたしの名…である」とは、「わたし有って有る者」「わたしは必ずあなたと共にいる」という約束が、今も永遠に変わることがないということです。▼「わたし有って有る者」=すなわち、私たちの神は「常に存在する」神であり、私たちの叫びを聞かれ、行動してくださり、私たちと「常に共にいて下さる」方であるという保証なのです。

彼が見ると、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。

「有って有る」方の約束

主の聖なる御名が持つ約束は、聖書全体に膨大に埋め込まれています。

◇旧約聖書

1「恐れるな、わたしはあなたをあがなった。

イザヤ43:1-3

わたしはあなたの名を呼んだ、あなたはわたしのものだ。

2 あなたが水の中を過ぎるとき、わたしはあなたと共におる。

川の中を過ぎるとき、水はあなたの上にあふれることがない。

あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、

炎もあなたに燃えつくことがない。

3 わたしはあなたの神、主である、

イスラエルの聖者、あなたの救主である。」

【適用】 私は主イエスを信じた最初の頃に、イザヤ書43章の言葉をプレゼントされ、非常に励ましを受けました。当時は、「天国」とか「永遠の命」というのはピンときませんでした。しかし、今、「わたしはあなたと共にいる」というメッセージは、非常に慰めに満ちて私の心を潤しました。今は、「永遠の命」とは、この「神が常に共におられる」ということであることが分かります。

私がクリスチャンになってまもなく、毎朝聖書を読むデボーションを教わりました。そこでは、この聖書の感動を、毎朝、神が共におられるという実感を味わって一日を始めることを学び、御言葉に従う訓練によって身につけました。これこそ、大きな祝福の源となりました。それは、一日の歩みのために、神の臨在を確保することです。

◇新約聖書

新約聖書でも「わたしは必ずあなたと共にいる」という約束は反響し続けています。主イエスは何度もご自分を「わたしはある」と言われました。そして、主イエスの地上で最後の約束も、同じ言葉遣いが含まれています。

マタイ28:20「見よ、わたしは世の終りまで、いつもあなたがたと共にいるのである」。

主イエスは、永遠に、そして、今、共におられる神ご自身として、私たちと共にいて、苦しみを共に味わい、平安を与え、私たちと共に生きて導いて下さることを約束しておられます。「これが永遠にわたしの名…である」と言われたように、主が共におられるという約束は、私たちにも、永遠に、変わることはありません。主に信頼して、主に従って歩んでまいりましょう。

[1] 使徒7:23によれば、エジプトに逃れた時は40歳、出エジプト7:7によれば、出エジプトの時は80歳。使徒7:23については、正確な年齢というより、神学的な意味合いから出た数字だろう。

[2] 民数記12:3

[3] マラキ3:1のキリストの預言では、キリストを指して「わたしの使い」と呼んでいる。したがって、出エジプト3章の「主の使い」は「主」「神」とも呼ばれていることから、受肉前のキリストご自身であるという見方がある。十分にありうることだと私は考える。

[4] モーセは、息子に契約のしるしである割礼を受けさせていなかった。

[5] モーセは4章では任務の大きさにしり込みしているが、注解者によれば、この時点の彼の言葉は、謙遜で丁重な言葉遣いで任務を受け容れていると考えられる。参照:Douglas K. Stuart, Exodus, New American Commentary. 3:11-12

[6] そのしるしとして、モーセが民をエジプトから連れ出した時には、モーセだけでなく、全イスラエルがこの山に来て、エジプトの神々ではなく、主を礼拝するようになる。すなわち、後に全イスラエルがホレブ山に来て、十戒を頂いての民となる契約を結ぶようになることを、しるしとして予告された。

[7] John I. Durham, Exodus, Word Biblical Commentary. 3:13

[8] ①「わたしはある」「わたしは常に存在する者である」(Word Biblical Commentary)、②「わたしはあらしめる者である」(New American Commentary)、③「わたしはあるべき者としてある」、すなわち、あなたがたの神となる(現代聖書註解)など。